Правда Колхозного музея кооператива «Красная заря» в организации авангардного культурного производства

Исследование проводилось совместно с Оксаной Капишниковой в рамках арт-экспедиции Бишкекской Школы Современного Искусства (БиШСИ) в Таласскую область. По результатам арт-экспедиции был издан зин-каталог «Аралаш № 5. Талас. Искусство. Кино», созданный соосновательницами БиШСИ — Сыйнат Жолдошевой, Алимой Токмергеновой, Оксаной Капишниковой, Дианой Ухиной и Бермет Борубаевой при содействии Медера Товкеева. Частично были использованы тексты из каталога (URL: https://bishci.com/aralash).

Арт-экспедиция в Таласскую область, организованная Бишкекской Школой Современного Искусства, для нас самих стала откровением, неким таинством, куда были посвящены только «привилегированные» ввиду особого статуса свободных культурных работниц/ков. Мы ещё спорили на эту тему: с одной стороны, у нас есть привилегии, символический капитал, с другой – ты чувствуешь себя в прекарной позиции без постоянного заработка, зачастую работая на голом энтузиазме. Кто ещё поедет через два перевала, только чтобы провести бесплатные мастер-классы по искусству для жителей Таласа, поделиться своим опытом и поработать бесплатно с местными музеями?

Исследование культурных объектов в Таласской области охватывает период с начала ХХ века и до наших дней. Источниками информации послужили многочисленные архивные материалы, публикации, интервью, художественные работы, книги и личные наблюдения за работой творческих организаций в области.

Важно то, что данное исследование вовсе не попытка ностальгии и утверждения о том, как было хорошо в Советском Союзе. Вовсе нет. Это такой детализированный разбор вопросов культуры, коллективного соучастия и построение среды, которая ориентирована в первую очередь на человеческие потребности как противопоставление неолиберальной повестке современной культуры. Анализ строится на разборе культурного производства, будь то музей или организация кинопоказов, на исследовании экономических отношений частной и коллективной собственности, альтернативы удовлетворения эстетических и культурных потребностей с помощью коллективной самоорганизации. Колхозный музей и Дом культуры становятся для нас некими скульптурами, которые мы можем рассмотреть не просто как здание или набор предметов, а как слепки утопической формы построения работы институций на уровне коллективного мышления и осознания этой общей причастности к самим объектам, неотчужденности от принятия коллективных решений.

Метанарративы, которые создают множество мифов, и наши осколочные представления о существовавшей «правде» в социалистических проектах мешают сейчас проводить классовые разделения и критический анализ отдельных явлений. Это даёт основу для данной публикации, где заложены инструменты, которые позволяют увеличить и рассмотреть вблизи, словно через лупу, все, что происходило у нас и с нами.

МУЗЕЙ КОЛХОЗА «КРАСНАЯ ЗАРЯ» КАК САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ

1959 год. В красном уголке молочно-товарной фермы колхоза «Красная заря» открылась выставка произведений колхозного художника Теодора Теодоровича Герцена. Работы молодого художника посвящены простым людям труда – чабанам, трактористам. Посетители увидели на стенах красного уголка портреты передовых колхозников, пейзажи окрестностей своего села, написанные маслом, акварелью. Эта небольшая выставка явилась первым шагом к организации музея в селе Орловка (ныне Ак-Добо). Село Ак-Добо первоначально называлось Йоханнесбург и было основано немецкими переселенцами из Польши. Музей постоянно вел активную просветительскую работу, пополнял коллекцию высокохудожественными произведениями. Через год в помещении бывшего клуба, что находится в центре села, открылся колхозный музей. Это было большим событием не только для сельчан, но и для жителей всей Таласской долины. Открытие музея было многолюдным, праздничным, торжественным.

Так бухгалтер колхоза «Красная заря» Теодор Теодорович Герцен инициировал художественный музей в 1962 году в целях «эстетического воспитания трудящихся и пропаганды достижений киргизского искусства».

Это хорошее начало было поддержано – установились тесные связи с Киргизским государственным музеем изобразительных искусств. Сначала из фондов музея было представлено на выставку несколько произведений известных советских художников. Затем передвижные выставки музея познакомили колхозников с некоторыми работами западно-европейских художников XV–XIX вв., с современной румынской графикой, с репродукциями картин произведений, хранящихся в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее. Было также организовано несколько выставок кыргызской живописи и графики. Министерством культуры Киргизской ССР из фондов Киргизского государственного музея изобразительных искусств колхозу «Красная заря» было передано около трех десятков произведений советских художников. Фонд колхозного музея рос также за счет подарков художников и приобретений экспонатов самим колхозом. Так, «более чем за двадцатилетнее существование музея его посетило свыше 105 тысяч человек» (С. Асанбеков «Колхозный музей»). Здесь побывали жители районов и областей страны, а также союзных республик. В зале музея всегда людно, каждый день сюда приходят колхозники, учителя, чабаны, домохозяйки, учащиеся.

Современное здание музея построено в 1982 году. Музей состоит из трех залов: зал Манаса, где также представлены археолого-краеведческий экспонат, зал работ семьи Герцена, зал известных художников Таласской области, Кыргызстана и некоторых других республик бывшего Советского Союза. В своем творчестве известные художники восхваляли труд работников колхоза «Красная заря» – представителей этнических немцев, кыргызов, русских, украинцев и других народов, которые вместе трудились и занимались культурной деятельностью.

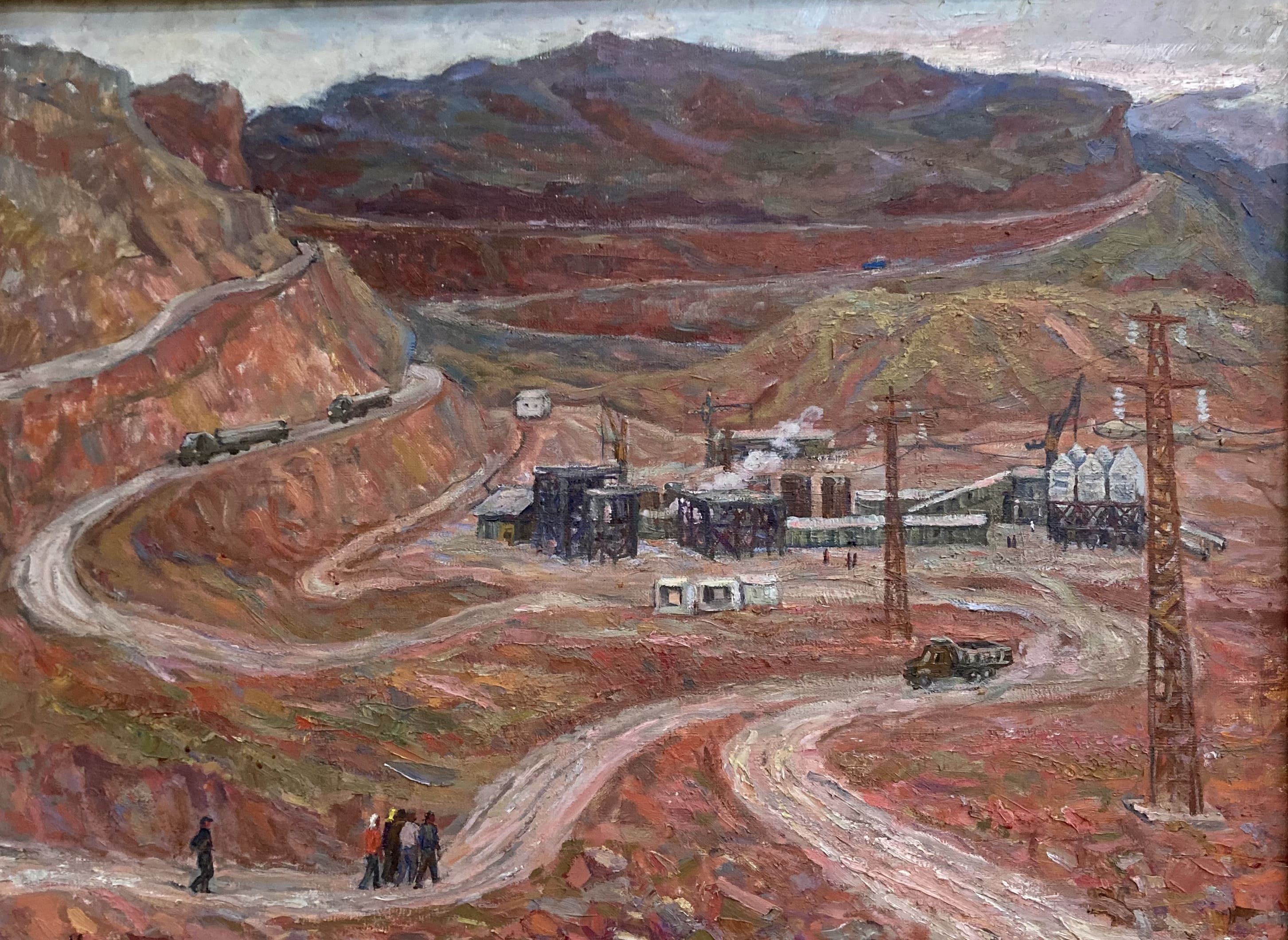

1: Дильфируз Игнатьева. Токтогульский серпантин. К. м. Музей Изобразительных Искусств Колхоза «Красная заря» им. Герцена, с. Ак-Добо, Таласская Область. Фото: Оксана Капишникова.

2: Мисюрев А. И. Молодые шахтеры Киргизии. 1968, х.м. Музей Изобразительных Искусств Колхоза «Красная заря» им. Герцена, с. Ак-Добо, Таласская Область. Фото: Оксана Капишникова, 2021.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ИМ. Т. ГЕРЦЕНА

Сейчас Музей изобразительных искусств имени Теодора Герцена в селе Ак-Добо Таласской области находится на балансе местного Айыл-Окмоту с. Ак-Добо, но при этом Музей остро нуждается в дополнительных средствах и ресурсах для сохранения и развития уникальной коллекции. Несмотря на наличие высокохудожественных произведений (более 1600 музейных предметов живописи, графики, скульптуры, ДПИ и археологии), на данном этапе экспонирование и хранение коллекции происходит с большими нарушениями из-за отсутствия материально-технических условий. Музей не финансируется должным образом, малоизвестен, и его обходят стороной бюджетные средства Министерства Культуры. Сегодня он остро нуждается в поддержке и развитии, иначе со временем мы можем утратить ценные экспонаты и вообще лишиться нашего наследия.

На данный момент местная власть полностью содержит здание и штат сотрудников – директора и художника. При этом муниципалитет обеспечивает отопление и все коммунальные работы, включая сад, уборку, ремонт. В общей сложности в год на нужды музея выделяется 700 тыс. сомов ($8000), куда входит содержание музея и зарплаты, но этого недостаточно. Острая необходимость стоит в первоочередном создании специализированного хранилища коллекции согласно музейным стандартам, иначе в ближайшие несколько лет ценные экспонаты будут утрачены. В настоящий момент работы складированы на полу под лестницей без соблюдения норм температурно-влажного режима и других правил хранения музейных предметов, соблюдение которых критически необходимо. Также необходимо перевести сохранившиеся знания о музее в цифровой формат и через современные медиа рассказывать о музее, включить визиты в туристические маршруты, образовательные программы.

КОЛХОЗ «КРАСНАЯ ЗАРЯ» – ТРУД, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ

Колхоз «Красная заря» славился тем, что был колхозом-миллионером. Рабочие приезжали изо всех соседних селений. Образован он был в селе Орловка (изначально «Orloff») – немецком поселении, которое находилось где-то очень далеко в Таласской области. Но несмотря на удаленность здесь было всё необходимое для жизни и развития – работа в животноводческом комплексе, Дом культуры, жильё для работников и даже музей изобразительных искусств, инициированный Теодором Герценым. Колхозный музей – так называл его основатель. Он сам писал портреты рабочих, отбирал в коллекцию музея лучшие работы художников со всей страны. Здесь была и огромная библиотека, школы, детские сады и даже парк аттракционов с американскими горками и колесом обозрения, которого не было даже в областном центре – Таласе.

Сейчас этот парк аттракционов работает в редкие дни, только по праздникам, но сюда приезжает народ даже из соседних сел, для детей это настоящий праздник. В парке сейчас кругом мусор. Библиотека из здания Дома культуры была перенесена в музей им. Герцена, потому что местные депутаты, продав своё здание, заселились в пространство библиотеки. При этом, чтобы сэкономить, должности заместителя художественного руководителя Дома культуры и библиотекаря сократили. То есть теперь нет творческой программы в Доме культуры, а библиотека просто стоит, так как книг уже никто не выдает. Это экономия в 3000–4000 (30–40 EUR) сом в месяц на зарплату библиотекаря, который работал с одним из самых больших книжных фондов по Таласской области, куда дети приходили читать книжки отовсюду. При этом библиотека есть, но по факту полки с книгами стоят в музее и занимают часть помещения, где раньше хранилась живопись – уникальная коллекция, собранная Теодором Герценым. В связи с этим полотна были перемещены под лестницу. Неизвестно, как они теперь будут сохранены и восстановлены – у нас в стране один профессиональный реставратор, и сомнительно, что он туда доберется.

Разбирая Устав Сельскохозяйственной артели «Красная заря» Орловского сельсовета Таласского района Киргизской ССР, мы многое можем понять, но важно увидеть, как через организацию общественного труда была создана система обеспечения социальных и культурно-просветительских нужд рабочих.

Удивительно, конечно, что ориентир на повышение качества жизни и развитие культуры закреплен прямо в первом параграфе Устава, и это по сути является самоцелью создания сельхозартели: «Трудящиеся крестьяне села Орловка Таласского района Киргизской ССР, добровольно объединившиеся в сельскохозяйственную артель «Красная Заря», ставят своей целью и задачей, общими средствами производства, общим организованным трудом вести коллективное хозяйство, то есть общественное хозяйство, по пути, указанному коммунистической партией Советского Союза, позволяющей широко применить новую технику, использовать все достижения передовой науки и опыта, давать больше товарной продукции путем повышения производительности труда, открывающей широкую дорогу зажиточной и культурной жизни колхоза и колхозников» (Стр. 1). Конечно, основой было то, что существовала общегосударственная собственность, и у колхозов был закреплен особый статус на землю: «Вся земля, занимаемая артелью, как и всякая другая в СССР, есть общенародная-государственная собственность, закрепляемая государством в бессрочное пользование, то есть навечно за колхозом и не подлежит ни купле, ни продаже, ни сдаче артелью в аренду» (Стр. 1).

Сейчас же необходимо арендовать землю или пространство за немалые деньги, чтобы иметь право работать в нём и производить какой-то продукт или заниматься искусством. Государственного заказа нет, гранты имеют свойство заканчиваться, своих средств на аренду зачастую нет, поэтому мы видим, что открываются не музыкальные школы, книжные клубы, а супермаркеты и тойкана. Самым главным заказчиком товаров и услуг было государство, и это просто снимало с колхоза проблему сбыта продукции, они были уверены, что всё, что они произведут, будет выкуплено, и занимались больше производством: «Вся деятельность артели направляется на увеличение производства и продажи государству максимального количества различных сельскохозяйственных продуктов и на той основе повышать жизненный уровень колхозников» (Стр. 4). Из Устава мы узнаем, что при колхозе создавался специальный фонд, за счёт которого выстраивалась социальная и образовательная инфраструктуры, сфера досуга, быта и культуры.

ПРИЗРАК ТАЛАССКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

От Таласского Дома культуры остался один «скелетик», который, так и не родившись, уже был растаскан по кирпичам. Его судьба ясно демонстрирует материальное состояние культуры, которое отражено и в нас с вами, в наших судьбах.

Одну из самых удручающих картин в Таласе мы наблюдали в Доме культуры. Сегодня он забыт и, казалось бы, никому не нужен. Но в 80-е годы был спроектирован грандиозных масштабов проект: зал почти на 500 мест, мастерские и даже спортивный зал. На момент, когда уже всё отстроили, начали завозить мебель и оборудование, всё рухнуло. Уникальное сооружение стали растаскивать по кирпичикам. Тащили всё. В результате сегодня на этом месте руины, которые лишь напоминают о былых масштабах творческих амбиций. Дом культуры пытались сохранить, передав в руки казахстанского университета, но в результате земельных махинаций объект завис, суды идут до сих пор. Здание кажется безвозвратно утерянным, как и сама возможность создания общественного центра культуры, где могли бы учиться, заниматься музыкой, живописью и эстетическим развитием тысячи детей.

В один из дней подхожу к заброшенному зданию ближе. Снаружи пространство выглядит необитаемо, но изнутри доносятся очень странные звуки. Бездомные? Бандиты? Возникают подозрительные мысли, кажется, что внутри небезопасно. Мимо проходят мальчишки, спрашиваю у них: «Вы знаете, что это вообще такое?» Отвечают, что должна была быть школа, но её не достроили, а почему – не знают. В дальнейшем узнаю и понимаю, что люди вообще не знают, что это здание принадлежит им, оно было общим и оно было безвозвратно украдено. Поборов страх, захожу внутрь. С верхних этажей доносятся странные звуки: крики мужчин, как будто что-то стукается о пол. Поднимаюсь на второй этаж и вижу следующую картину: несколько больших кругов, в центре которых камни. Несколько мужчин целятся в эти камни другими камнями. Говорят, что играют в национальную игру «Ордо», что в переводе с кыргызского языка означает «центр».

Оказывается, это очень популярная игра, есть целые команды, где даже играют ветераны, проводятся соревнования. Эти мужчины тренируются для участия в подобных играх. Вот он какой центр. В этом центре сосредоточена вся боль этого места. Это мог бы быть многофункциональный культурный центр со специальными спортзалами, где можно было бы играть в разные игры, в том числе и в «Ордо». Но вместо этого разрушенные стены и ничего больше. Ни музыки в соседних аудиториях, ни классов по теории живописи, ни нотных грамот, ни танцевальных ритмов.Кажется, что видишь обломки более разумной цивилизации.

Если забить в поиске гугла слова «искусство», «культура», «Талас», то новостные хроники больше говорят про нарушения, отмывания денег, нецелевое использование средств местной администрации. Такой контент уже доминирует после развала Союза. В какой-то момент были попытки сохранения кооперативного хозяйства с грубейшими нарушениями в судебной системе, но всё было в итоге приватизировано: «Ряд руководителей сельскохозяйственных предприятий и трудовые коллективы противостоят развитию крестьянских хозяйств, принимая коллективные решения о непредоставлении для этого земельных участков. Так, сельский сход колхоза «Красная Заря» Бакай-Атинского района принял постановление от 21 апреля 1993 года № 2 об отмене решения районной государственной администрация об изъятии из землепользования колхоза части земель в районный специальный фонд и предоставлении участков крестьянским хозяйствам».

При этом проданные предприятия сельхозартели были полностью отчуждены от самих рабочих: «Так, при акционировании Таласского мясокомбината и молкомбината, Кара-Буринского сырзавода в документации не предусмотрено право на вступление производителей сельскохозяйственной продукции в эти акционерные общества в качестве их учредителей». Согласно новым постановлениям они уже никак не могли принимать никакие решения по вопросам организации, стали обычными наёмными рабочими: их можно в любой момент уволить, внушив идею, что они и есть скот, простое быдло. Они не могут нормально управлять предприятием, чтобы оно приносило прибыль, при этом им вообще не нужно никакое искусство. Ретроспектива полувековой истории комбината, которую мы сейчас вскрыли, показывает нам совсем обратное.

Средства на различные социальные проекты поступают, в том числе и из бюджета на развитие области, которые идут от Джеруя – 500 миллионов сом. Получается, средства есть, но они проходят мимо, в чужие карманы, а там, где требуется помощь, всё держится на отважной инициативе коллектива или частных лиц. Также Таласская область, в отличие от других, практически не зависит от перечислений мигрантов, большая часть населения занята в производстве фасоли, которая экспортируется в Турцию, и других сельскохозяйственных культур. Чаще всего молодежь уезжает в Бишкек, иногда и дальше, а новые кадры очень редко удаётся привлечь к работе на местах. Если говорить конкретно о культуре, то, например, средняя зарплата в музеях 3000–4000 сом в месяц ($35–40).

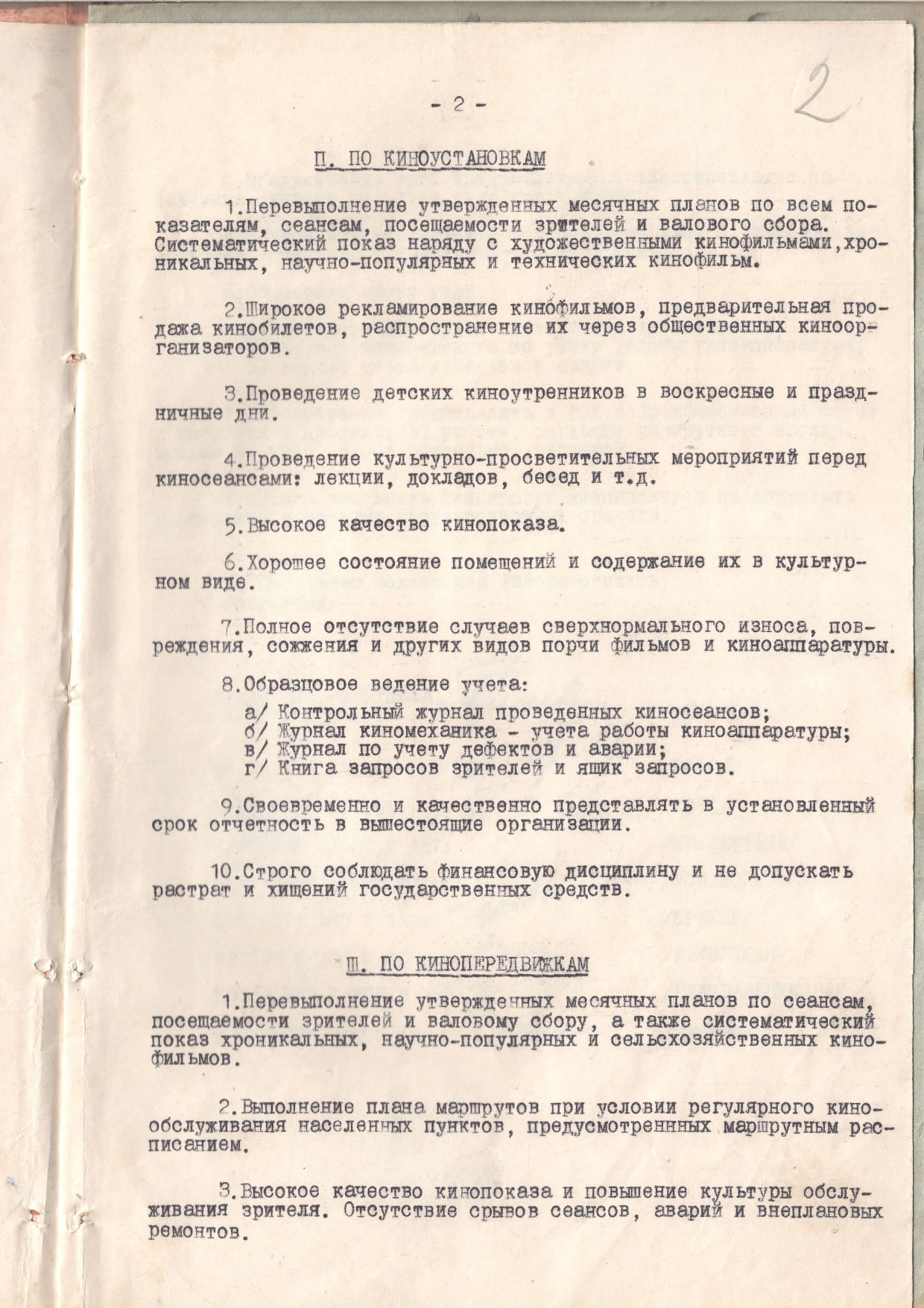

Больше всего мне запомнился отзыв о нашем Фестивале от руководительницы танцевального ансамбля, основанного при детской музыкальной школе им. А. Огонбаева. Это первый в республике не бишкекский коллектив, получивший звание «Ансамбль народного танца». Она сказала про наш фестиваль: «Я здесь работаю уже 26 лет, и я не помню, чтобы у нас проводилось что-то подобное». Мне кажется, что, когда мы с Оксаной Капишниковой читали архивные документы, мы увидели, какая это была организация работы культурных направлений на системном уровне. В одном из документов по кинофикации, был такой пункт: «проведенье показов во всех селах». Где мы сейчас можем такое увидеть?

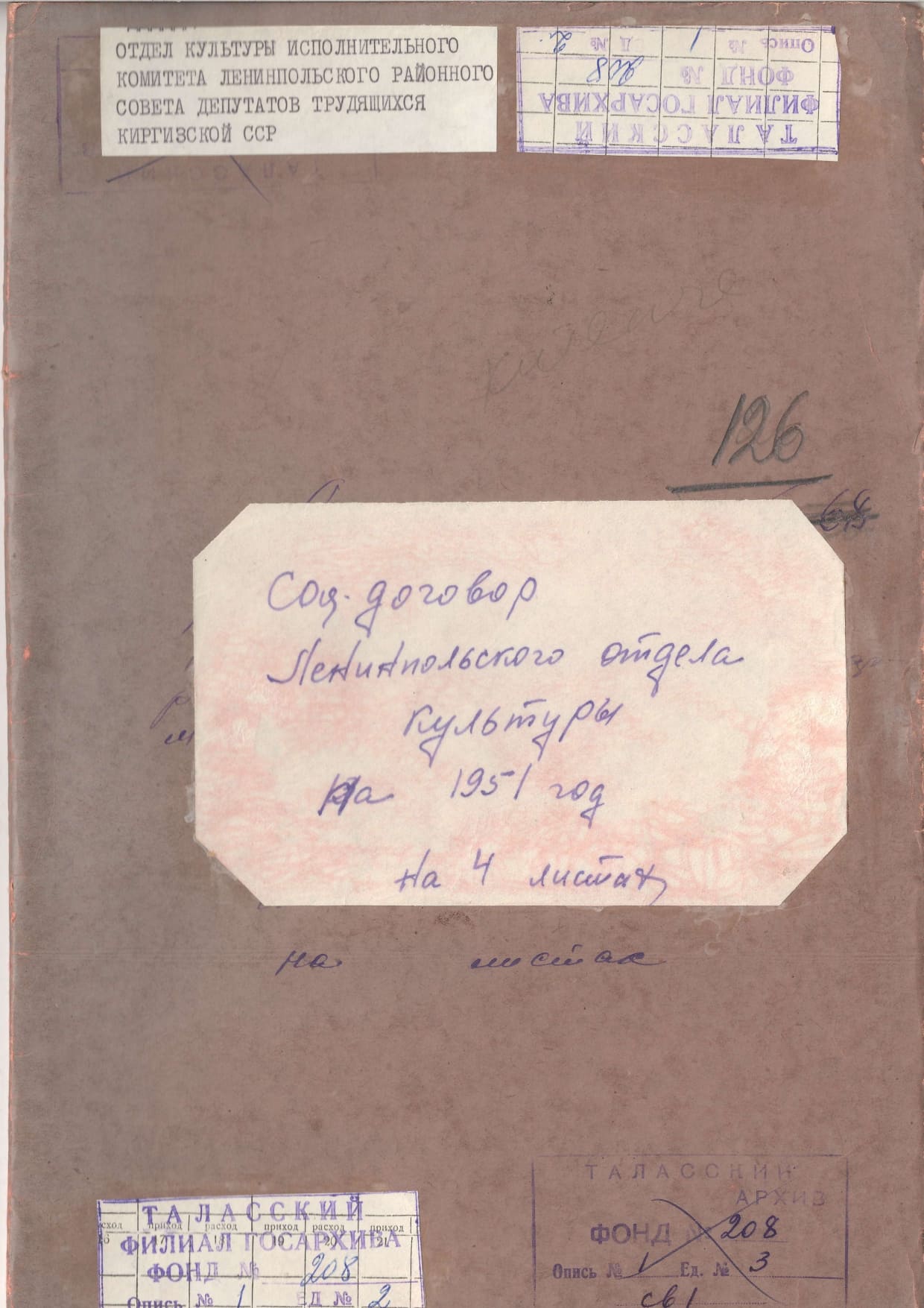

Фонд № 208. Архивные документы Колхоза «Красная заря», с. Ак-Добо, Таласская Область. Соцдоговор Ленинопольского отдела культуры за 1951 год на 4х листах. Таласский Филиал ГОСАРХИВА. Отдел культуры исполнительного комитета Ленинопольского Районного Совета Депутатов Трудящихся Киргизской ССР. Исследование: Оксана Капишникова и Бермет Борубаева, 2020.

Правда. Вымысел. Миф

При планировании арт-экспедиции у меня была информация только о том, что где-то в Таласской области есть Музей им. Герцена, чья фигура в истории искусства Кыргызстана занимает очень важное место, благодаря его циклу линогравюр, выполненных к изданию эпоса «Манас». Но любая информация про контекст, историю и местность отсутствовала. Через разговоры с людьми, через посещение музеев Таласской области, через сложности самоорганизации и через архивные документы удалось увидеть другой мир. В данном случае, архивные документы служили «лупой» для разглядывания эпохи, создаваемой на фоне большой социалистической стройки. Что мне импонирует в таких советских проектах, так это именно возможность оторваться от «правды» и создать воображаемый вымысел, создать утопию, которая возможна.

У каждой эпохи своя «правда», вымысел, как то, что создано воображением/ фантазией. Правда субъектна. Можно придумать правду для себя, и она будет вымыслом, который является правдой. Вымысел создается фантазией – чем больше осколков «правды», тем фантастичнее может казаться вымысел. Пожелтевшие фотографии колхозной жизни для нас сегодня кажутся больше «вымыслом», чем истиной. Архивные исследования, основанные на документах эпохи, – это методологические костыли, которые дорисовывают одну правду за другой, создавая ещё более фантастический вымысел. Насколько далеко мы можем продвинуться в наших «раскопках» правды? Если за каждой правдой скрывается вымысел, то насколько нужна тогда правда?

К категориям «правды» и «вымысла» я бы добавила ещё категорию «миф», ведь мы создаем его из вымыслов, конструируя «правду». Именно это является основой для реализации определенной политики, для установления власти и её удержания. Любая власть держится на мифе – мифе о государственности, мифе о национальном строительстве, мифе о древности народа и т. д., что является фундаментом для того, чтобы создавать в обществе необходимые конструкты. Если вымысел в данном случае носит «безобидный» характер и даже является творческой работой, то миф имеет сугубо утилитарное значение и может воспроизводить одни и те же общественные явления в свою пользу, поэтому очень важно это учитывать при анализе исторических событий и архивных материалов.

Все архивные материалы были собраны благодаря сотрудницам Таласского областного архива. Особо хотелось бы поблагодарить Торобекову Кадиру Коечмановну за огромный вклад в поиске материалов по архивным документам по культуре Ленинпольского района Таласской области, за искреннюю радость, что получалось что-то найти по теме и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Благодарю Оксану Капишникову за совместный поиск материалов для статьи и весь коллектив БиШСИ за арт-экспедицию в Талас и Таласскую область.

Использованная литература:

- Асанбеков С. Колхозный музей. Музей изобразительных искусств колхоза «Красная заря» Ленинпольского района Таласской области Киргизской ССР.

- История животноводства Кыргызстана (1980 – 1990 гг.): опыт и проблемы. Ишенбекова Н. Т. Издательство «Кыргызстан», Фрунзе, 1984. 120 с. URL: https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/Ishenbekova%20N.T..pdf

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. На правах рукописи УДК: 947.1 (575.2) (043.3). Специальность 07.00.02 – Отечественная история. Каракол – 2010 г. URL: https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/works/1140_Ishenbekova_N.T.pdf5e438d60830da.pdf

- Устав сельхозартели колхоза «Красная заря» за 1964 г. (на 10 листах). Таласский филиал госархива. Фонд № 167. – 10 стр.

- Соц. договор Ленинопольского отдела культуры на 1951 год (на 4 листах). Отдел Культуры Исполнительного Комитета Ленинопольского районного совета депутатов трудящихся Киргизской ССР. Таласский Филиал госархива. Фонд № 208. – 4 стр.